2019/05/05 16:15

第100回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問125 Q. 図は我が国の平均寿命の年次推移を示したものである。1947年から 1960年にかけての平均寿命の著しい延伸の主な原因はどれか。

1. 0~4歳の感染性疾患による死亡率の低下

2. 10歳代の不慮の事故による死亡率の低下

3. 20歳代の結核による死亡率の低下

4. 40歳代の脳血管疾患による死亡率の低下

5. 50歳代の胃がんによる死亡率の低下

(論点:人口動態 / 平均寿命)

薬剤師国家試験対策には、松廼屋のe-ラーニング「薬剤師国家試験対策ノート」ワンストップでお届けします。Twitterからの情報発信サイト @Mats_blnt_pharm ( https://twitter.com/Mats_blnt_pharm )と連動してBLOG( https://matsunoya.thebase.in/blog )から「松廼屋の論点解説」をお届けします。

関連するeラーニング教材はこちら▼

薬剤師国家試験対策には、このSNS eラーニングをお勧めします!もしも、授業や補習等で、グループや担当教官の方がeラーニング教材および解説コンテンツを含む資材を活用するご希望があれば、CONTACT(https://thebase.in/inquiry/matsunoya)からお問い合わせください。代理店等は置いておりません。直接、松廼屋 Mats.theBASEのサイトからお問い合わせを承ります。

ツイッターで学ぶコースに入りませんか?

第97回薬剤師国家試験から第101回薬剤師国家試験の衛生の全過去問題(※解なしを除く)を、わかりやすい論点解説動画や最新の科学的根拠へのリンク、科学的根拠に基づくポイントのまとめ、オリジナルの美しいグラフ等でサクッと学べます。

さらに、第102回および第103回薬剤師国家試験の過去問題も追加して、4月から2018年度のカリキュラムが絶賛進行中です。

会員登録のお申込み(@MatsBlNt_witEL on Twitter)

※このBLOGを含む松廼屋 Mats.theBASEのコンテンツは、全て、当店のeラーニング教材をご購入する可能性のあるお客様に提供する「商品の品質や内容を知っていただくことを目的とした情報開示およびサービス」です。転用・複製等の著作権違反行為はご遠慮ください。

松廼屋|論点解説 薬剤師国家試験対策ノート問100-125【衛生】論点:人口動態 / 平均寿命

こんにちは!薬学生の皆さん。BLNtです。解説します。薬剤師国家試験の衛生から、人口動態を論点とした問題です。第100回薬剤師国家試験【衛生】薬学理論問題の問125(問100-125|論点:人口動態 / 平均寿命)では、平均寿命の著しい延伸の主な原因が問われました。

論点解説を無料で体験していただけます。問100-125(論点:人口動態 / 平均寿命)を解説します。苦手意識がある人も、この機会に、人口動態 / 平均寿命の基礎を一緒に完全攻略しましょう! BLOGで、問100-125の論点解説をお届けします。

2019/05/05 16:15 公開 https://matsunoya.thebase.in/blog/2019/05/05/161500

目次|

1|論点:平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与

2|論点:死亡率によってみた死因順位

1947年から1960年にかけての平均寿命の著しい延伸に関する最新の科学的根拠としては、国立社会保障・人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/ 人口統計資料集 http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2019.asp?chap=0 2017 表5-15、表5-22の情報を参照すると役立つと思いますので、解説に引用します。なお、最新情報は、上記、国立社会保障・人口問題研究所のホームページ(HP)から確認することをお勧めします。

1. 平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与|

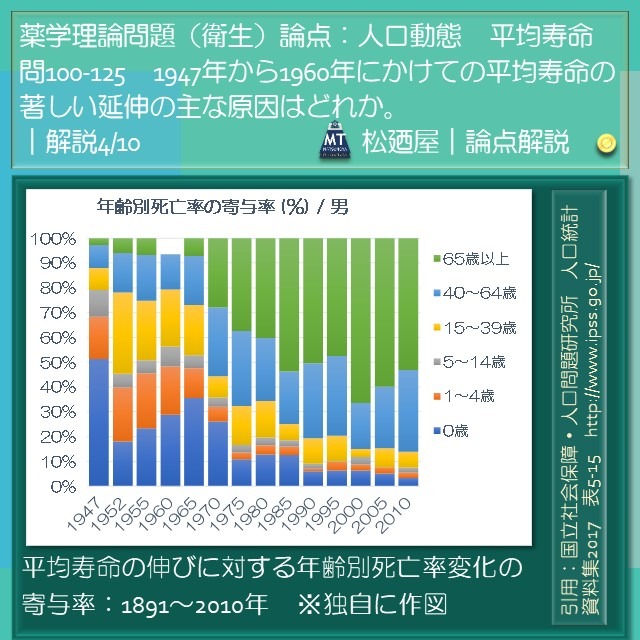

平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与に関して解説します。国立社会保障・人口問題研究所HPの人口統計資料集2017「表5-15 平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与率:1891~2010年」http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2017RE.asp?fname=T05-15.htm&title1=%87X%81D%8E%80%96S%81E%8E%F5%96%BD&title2=%81%40%95%5C%82T%81%7C15+%95%BD%8B%CF%8E%F5%96%BD%82%CC%90L%82%D1%82%C9%91%CE%82%B7%82%E9%94N%97%EE%95%CA%8E%80%96S%97%A6%95%CF%89%BB%82%CC%8A%F1%97%5E%97%A6%81F1891%81%602010%94N がわかりやすいです。参考になると思いますので、引用して独自にまとめたグラフ等で解説します。

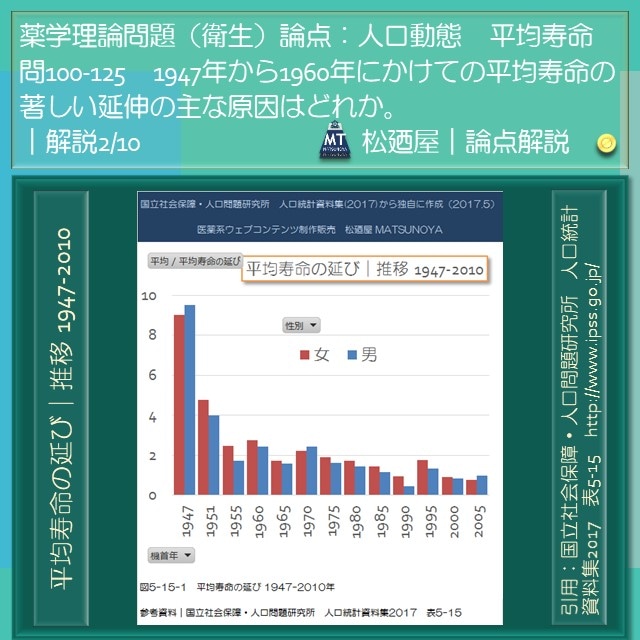

期首年を1947年として1950-52年までの平均寿命の推移を観察すると、期首年である1947年の平均寿命が50.08歳であるのに対して、1950-52年の平均寿命は59.59歳であり、その間の平均寿命の延伸は9.51歳でした。その後、それぞれ、1950-52年、1955年および1960年を期首年とした場合の平均寿命の延伸は、4.00歳、1.72歳および2.42歳であり、1947年~1955年にかけて、合わせて13歳以上の日本の平均寿命の著しい延伸が観察されたことがわかります。

平均寿命の延び(1947 - 2010)|

また、1947年~1960年にかけての平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与率を観察すると、中でも0歳、1~4歳および15~39歳の死亡率変化が平均寿命の伸びに対して寄与する割合が大きく、1947年~1950-52年の集計(下図の表示|1952年)では、それぞれ、女性では、18.5%、24.0%、31.0%、男性では、18.0%、21.8%、32.9%でした。一方、最近の10年から、1995年~2010年を参照すると、2000年、2005年、2010年における平均寿命の伸びに対する65歳以上の死亡率変化の寄与は、それぞれ、女性では、77.9%、77.7%、73.0%、男性では、66.4%、59.8%、53.2%でした。近年は65歳以上の死亡率変化の寄与が5割以上と、高齢者の死亡率変化が平均寿命の延びへ寄与する割合が著しいことがわかります。

平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与率 性別|女

平均寿命の伸びに対する年齢別死亡率変化の寄与率 性別|男

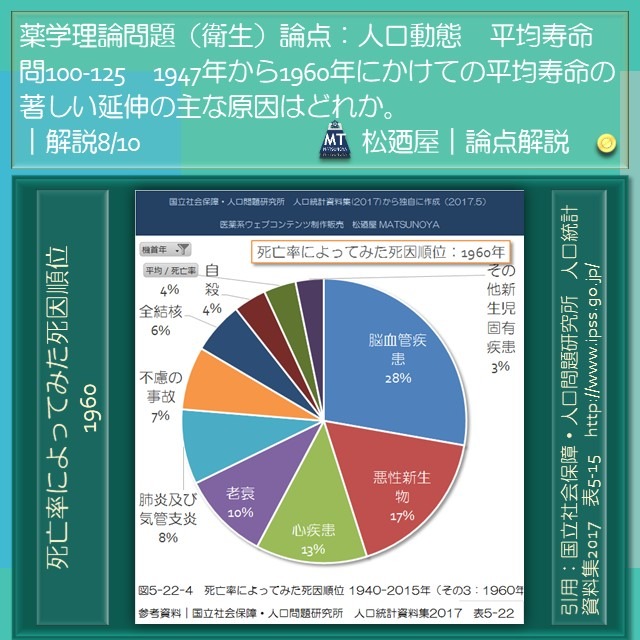

2. 死亡率によってみた死因順位|

問100-125では、この平均寿命の延伸の原因を問われました。この問に答えるために、国立社会保障・人口問題研究所HPの人口統計資料集2017「表5-22 死亡率によってみた死因順位:1900~2015年」http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2017RE.asp?fname=T05-22.htm&title1=%87X%81D%8E%80%96S%81E%8E%F5%96%BD&title2=%81%40%95%5C%82T%81%7C22+%8E%80%96S%97%A6%82%C9%82%E6%82%C1%82%C4%82%DD%82%BD%8E%80%88%F6%8F%87%88%CA%81F1900%81%602015%94N を参照してみましょう。独自にまとめて作図したグラフ等によって解説します。

死亡率によってみた死因順位(トップ10)1940年 - 2015年|

主な死因のその後の推移 1940年 - 1970年|

この表から、各年代の死因の順位を観察すると、1940年と1950年の死因の第1位は「全結核」です。

それに対して、1960年の順位を確認すると、「全結核」の順位が第7位に後退していることがわかります。

この年代にあった、結核の治療と関連した出来事は、1943年のラトガース大学ワクスマン研究室によるストレプトマイシンの単離が挙げられます。ストレプトマイシンはアミノグリコシド系抗生物質であり、この時代から結核の治療に、抗生物質が使用されはじめました。

さらに、1940年から1960年にかけて、「肺炎及び気管支炎」の死因における順位の推移を観察すると、1940年には2位であったものが、1950年には3位、その後、1960年に5位に後退しました。同様に、「胃腸炎」の順位を観察すると、1940年、1950年には4位であったものが、1960年には9位に後退しています。この結果から、1940年には結核の他に、肺炎、気管支炎、胃腸炎等の炎症性疾患が主な死因となっていたことがわかります。PhRMA - 米国研究製薬工業協会 > ライブラリー > ワクチンの価値『The Value of VACCINE』改訂版 http://www.phrma-jp.org/library/the_value_of_vaccine/ 日本のワクチン政策の変遷(PDF)によれば、第二次世界大戦後間もない日本は感染症が蔓延しやすかったため、感染症の流行をおさえて社会的な人的資源の損失を抑えることが急務でした。1948年、社会全体を感染症の脅威から防衛する手段として「予防接種法」が制定されます。痘そう(天然痘)、百日咳、腸チフスなどの12疾病が対象とされ、接種を怠った場合は罰則が科せられる「義務接種」として導入されました。結果として 1960年代以降、感染症の罹患数と死亡者数は減少していきます。

以上のように、医学の進歩に伴った、結核に対する抗生物質治療および感染性疾患に対するワクチン等予防接種政策といった、新しい治療法の出現が1940年代にあって、これによって主な死因による死亡が減少したことが、1947年~1960年にかけての平均寿命を顕著に延伸させた要因であった可能性が推察されます。また、歴史と社会の発展の観点から考察すると、第二次世界大戦(1939年から1945年)の後の、日本の飲料水の水質や栄養状態など公衆衛生の改善等もまた、0歳、1~4歳の小児の感染性疾患等に起因する死亡率の顕著な低下に寄与したものと考えられます。

追記|

PMDA https://www.pmda.go.jp/ の添付文書等検索から、主要な抗生物質ペニシリン、ストレプトマイシン硫酸塩およびクロラムフェニコール等のインタビューフォームを参照して、「開発の経緯」の項からその薬の歴史を学ぶのも、この問の論点を把握するのに役立つと思います。例えば、ベンジルペニシリンカリウムおよびストレプトマイシン硫酸塩のインタビューフォーム(Meiji Seika ファルマ株式会社)を引用すると、ペニシリンは「1928年に A. Fleming は、Penicillium notatum が黄色ブドウ球菌を溶菌する物質を産生することを認めペニシリンの名を与えた。1940年になって E. Chain、H. Florey らはペニシリンを粉末状に分離し、動物及びヒトの感染症の治療に用いて抗生物質療法時代を開いた。」、ストレプトマイシンは「1944年 S.A.Waksman らによって、米国 New Jersey 州で分離された放線菌 treptomyces griseusの培養液中に発見されたアミノグリコシド系抗生物質である。ペニシリンに続いて臨床に導入された第 2 番目の抗生物質であるが、ペニシリンが無効であるグラム陰性桿菌及び結核菌にも強く作用することから繁用され、特に結核治療では第一次選択薬として広く用いられてきている。」等の記載があります。いくつか読んで、自分なりの年代表を整理してみるのもよいでしょう。

なお、当時(1940-1960)の「年齢別死因別死亡率」の推移に関する人口統計データは、探しても見つけられなかったので、選択肢の記述は、エビデンスベースで言うと、厳密には、正答として選べないです。年齢と死因の相関が実証できないからです。結核の死亡率の年齢別の分布、炎症性疾患の死亡率の年齢別の分布が明確ではないと、これらの選択肢の正誤は実証できません。そこを踏まえて、可能性の推察までで答えらしきものを見出すために、エビデンスによる論点を二つに分けて、解法を論述するという形をとった論点解説です。薬学生と薬剤師の先生には、この「微妙ではない」ところをわかっていただけるといいな、と思っています。

なお、当時(1940-1960)の「年齢別死因別死亡率」の推移に関する人口統計データは、探しても見つけられなかったので、選択肢の記述は、エビデンスベースで言うと、厳密には、正答として選べないです。年齢と死因の相関が実証できないからです。結核の死亡率の年齢別の分布、炎症性疾患の死亡率の年齢別の分布が明確ではないと、これらの選択肢の正誤は実証できません。そこを踏まえて、可能性の推察までで答えらしきものを見出すために、エビデンスによる論点を二つに分けて、解法を論述するという形をとった論点解説です。薬学生と薬剤師の先生には、この「微妙ではない」ところをわかっていただけるといいな、と思っています。

YouTube|※論点解説動画で予習・復習ができます。

走る!「衛生」Twitter Ver. 人口動態/第100回-問125|薬剤師国家試験対策ノート

ポイント|

1947年 - 1960年の平均寿命の変遷

1. 平均寿命の延伸において年齢別死亡率変化の寄与率が大きかった年代

【A】歳

【B】歳

【C】歳

2. 死因の順位が後退している疾病

【D】|1940年:死因の第1位 / 1960年:死因の第7位

【E】|1940年:死因の第2位 / 1960年:死因の第5位

【F】|1940年:死因の第4位 / 1960年:死因の第9位

【A】歳

【B】歳

【C】歳

2. 死因の順位が後退している疾病

【D】|1940年:死因の第1位 / 1960年:死因の第7位

【E】|1940年:死因の第2位 / 1960年:死因の第5位

【F】|1940年:死因の第4位 / 1960年:死因の第9位

3. 新しい治療法

【G】年、ペニシリンが粉末状に分離され、ヒトの感染症の治療に用いられて抗生物質療法時代を開いた。

【H】年、ストレプトマイシンが単離され、ペニシリン無効グラム陰性桿菌・結核菌に強く作用することから、特に結核治療で第一次選択薬として広く用いられるようになった。

【I】年、社会全体を感染症の脅威から防衛する手段として「予防接種法」が制定され12疾病を対象とした「義務接種」が導入された。

A. 0

B. 1~4

C. 15~39

D. 全結核

E. 肺炎・気管支炎

F. 胃腸炎

B. 1~4

C. 15~39

D. 全結核

E. 肺炎・気管支炎

F. 胃腸炎

G. 1940

H. 1944

I. 1948

では、もう一度、問100-125を解いてみてください。すっきり、はっきりわかれば、合格です!

第100回薬剤師国家試験|薬学理論問題 / 問125 Q. 図は我が国の平均寿命の年次推移を示したものである。1947年から 1960年にかけての平均寿命の著しい延伸の主な原因はどれか。

1. 0~4歳の感染性疾患による死亡率の低下

2. 10歳代の不慮の事故による死亡率の低下

3. 20歳代の結核による死亡率の低下

4. 40歳代の脳血管疾患による死亡率の低下

5. 50歳代の胃がんによる死亡率の低下

楽しく!驚くほど効率的に。

まずは、薬剤師国家試験 必須問題で、キックオフ!走りだそう。きっと、いいことあると思う。

関連するeラーニング教材はこちら▼

薬剤師国家試験対策には、このSNS eラーニングをお勧めします!

第97回薬剤師国家試験から第101回薬剤師国家試験の衛生の全問題(※解なしを除く)を、わかりやすい論点解説動画や最新の科学的根拠へのリンク、科学的根拠に基づくポイントのまとめ、オリジナルの美しいグラフ等でサクッと学べます。

さらに、第102回および第103回薬剤師国家試験の過去問題も追加して、4月から2018年度のカリキュラムが絶賛進行中です。

会員登録のお申込み(@MatsBlNt_witEL on Twitter)

高機能LMSを使用した eラーニングは、こちらです。

走る!「物理」第1巻(必須問題・薬学理論問題)、第2巻(薬学実践問題)

走る!「薬理」第1巻(必須問題・薬学理論問題)、第2巻(薬学実践問題)

以上。BLNtより。

「薬剤師にしか、できない仕事がある。夢は、かなう。」

▼目的実現型のコンテンツ

▼企業イントラスペックの学習空間

▼PC・モバイル・スマートフォン対応

医薬系ウェブコンテンツ制作販売 松廼屋 MATSUNOYA

ECショップ 松廼屋 Mats.theBASE

URL: https://matsunoya.thebase.in/ 2017.3.11 open

CONTACT: https://thebase.in/inquiry/matsunoya

mail: [email protected] (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

店長: 滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)

Twitterからの情報発信は、ほぼ毎日更新中です。

Check it out! ▼

MATSUNOYA.BlNt.Pharm(@Mats_blnt_pharm) https://twitter.com/Mats_blnt_pharm

Twitter連携-Facebookページからも情報発信しています。お気に入りに登録して、ぜひご活用ください。

facebook ショップの情報発信アカウント

医薬系ウェブコンテンツ制作販売 松廼屋

facebook e-ラーニング教材の情報発信アカウント

薬剤師国家試験対策ノート(@MATSUNOYA.BlNt.Pharm)

更新日:2019.05.05

制作:滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD ■Facebook プロフィール https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

松廼屋 Mats.theBASE BLOG https://matsunoya.thebase.in/blog

※役立つ情報がいっぱい!松廼屋 Mats.theBASE BLOGをお気に入りに登録してください。

松廼屋 Mats.theBASE BLOGに掲載されたコンテンツは、eラーニング教材の一部です。当店のeラーニング教材をご購入する可能性のあるお客様に提供する「商品の品質や内容を知っていただくことを目的とした情報開示およびサービス」として、BLOGへのリンクから、サクッとわかる!テキストコンテンツと、視認性を追求した美しいまとめの図、さらに論点解説動画を無料で体験していただくことができます。できたて論点解説を、松廼屋 Mats.theBASE BLOGで、特別大公開中! https://matsunoya.thebase.in/blog

薬剤師国家試験の論点と最新の科学的根拠をリレーション。100以上の論点にフォーカス、各設問に対して、論点をまとめた視認性の高いオリジナル画像や動画解説、そして科学的根拠として300以上の信頼しうる参考資料へのリンクをご用意しました。各問に対して素早い理解と深い学びが滑らかにつながる!2018年度のカリキュラムが始まりました。必須問題、薬学理論問題、薬学実践問題(第97回-第101回完全収納)第102回と第103回の問題の論点解説と関連する科学的根拠の原本のご紹介も追加、盛りだくさんなのに、ますます、楽しく!驚くほど効率的に。

eラーニング教材の詳細情報はこちら▼

上記の商品詳細のページに、BLOGへのリンクから、無料で体験していただくことができるeラーニング教材の一部(BLOGに掲載された薬剤師国家試験の過去問題についての論点解説一覧とリンク)を示しています。ぜひ、お試しください。

(注)薬剤師国家試験問題および解答の原本としては、厚生労働省のホームページにあるものを参考として、独自にデータベース化したものを使用しています。参考資料:厚生労働省|薬剤師国家試験のページ 過去の試験問題及び解答

■高機能LMS eラーニング教材およびサービスの情報等の商品詳細はこちらです。eラーニングを研修のため、ちょっと短期間だけ使ってみたいなど、御社に最適化したカスタマイズも承ります。CONTACT(https://thebase.in/inquiry/matsunoya)からお問い合わせください。

ECショップ 松廼屋 Mats.theBASE

インスタグラムから情報発信を始めました!

eラーニング教材の詳細情報はこちら▼

Twitter、Facebookからの情報発信も、更新中です。お友達や知り合いに、松廼屋 Mats.theBASE BLOGで学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!